資料來源

客家委員會客家文化發展中心

內容

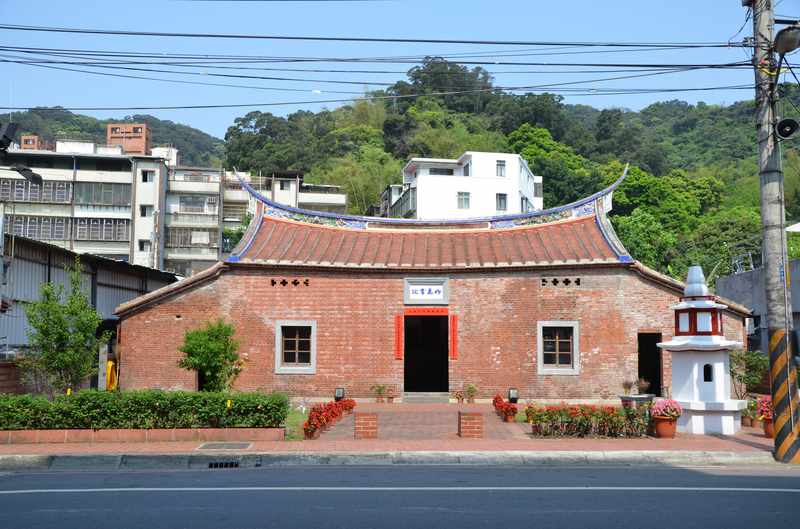

| 名稱: | 明志書院 |

| 詮釋資料識別碼: | THCC-ar-243_HB_73 |

| 主體座向: | 座西朝東 |

| 建築面積: | 111㎡ |

| 構造方式: | 免費提供民眾參觀,室內設有展示板說明書院歷史背景及興修過程,並有書院相關文物展示。開放時間為上午九點至下午五點。 |

| 特色: | 一、 興建沿革 明志書院初設於清乾隆29 年(1764 ),大正9年(1920)時因原屋年久失修倒塌而新建,即為今日所見之建築形式。 二、 周圍環境 明志書院在最初胡焯猷自宅選址時,後有山坡,前方鑿水塘,周圍連綿山巒、田莊與埤塘,亦有風水上的考量,惟胡焯猷捐贈之房舍為住宅,並非一般書院之格局。時至今日周圍現代住宅林立,前方闢為馬路,後方為市場停車場,風水特徵已不復見。 三、 格局說明 明志書院座西朝東,過去前有水塘,後有化胎,為一堂二橫屋格局。焯猷捐贈房舍時,書院為一堂五開間,正間供奉朱熹神位,左房間為講堂,右房間為寢室,左右橫屋則為學舍,逐漸邁向書院之規模。日治時期書院逐漸喪失教育功能,大正9年(1920)重建時,規模已較早期小,為一堂一橫屋格局(單伸手)。經改建後,目前僅存正堂部分。重建的明志書院是台灣較少見的建築形式,就地方文史專輯調查,書院附近也有一形式相同的民宅,推測可能為日治時期地方匠師的營造方式,是否為客家特有形式需進一步調查。 四、 結構及材料 明志書院為木桁架及磚造建築。內牆為土埆磚、斗子砌,外牆則為石砌、磚造。民國94年(2005)明志書院修復完成後,雖因損壞嚴重大部份材料都已替換,但形式、構造與材料種類,都以日治時期舊貌為主再稍做調整,材料包含紅磚、木料、地磚、黑瓦等,惟落鵝間過去為夯土地面,修復後一並鋪上地磚,書院後方土坡,修復後以紅磚作擋土牆。在木構部分明志書院使用木桁屋架取代傳統斗栱棟架,此為日治時期興建之特色。落鵝間屋架採木桁架斜撐於正間兩側,屋檐依然與正間屋檐相連接,並無斷開現象。 五、裝飾特色 明志書院裝飾較少,主要裝飾是中棟雕花剪黏及兩側鵝頭墜。 六、總結 明志書院的客家建築特色有以下幾點,一為以風水為考量的擇址方式,其次為樸質的建築風格,最後是特殊的建築形式,可能為地區營造手法。 |

| 緯度: | N/A |

| 經度: | N/A |

| 創建年代: | 清乾隆二十九 年(1764 ) |

| 計畫名稱: | 北部地區客家傳統建築影像數位典藏計畫 |

| 計劃代表部門: | 臺灣客家文化中心籌備處 |

| 計畫執行日期: | 2011年3月7日至2012年2月28日 |

| 典藏部門: | 臺灣客家文化中心籌備處 |

| 空間格局: | 明志書院乾隆29年(1764)初設時後倚山坡,周圍山巒秀麗,前方鑿有水塘,可灌溉田莊,因原建築為汀州府永定貢生胡焯猷貢獻之舊宅,為一堂五開間,左右共12個廂房,屬一般宅第之格局。至大正九年(1920)書院傾毀新建,因經費因素,改為一堂三開間,左有一橫屋的單身手。至民國94年(2005)修繕完工後,書院僅存正堂部分,為一條龍格局。 |

| 相關歷史敘述): | 明志書院的創辦者,為汀州府永定貢生胡焯猷。新莊地區的開發甚早,由於人口聚集,因此極需地方教育教育學童,早在乾隆十一年(1746)時,當時八里坌巡檢虞文桂即在新莊街尾設置義學,但不久即因八里坌巡檢署改設於新莊街而改為衙署。然而新莊地區對教育的迫切需求,卻已於此時可以看出一二。 乾隆二十八年(1763),鑑於北臺無學校,時年七十歲的胡焯猷便慨然捐獻八十甲的水田,和平頂山腳的莊園、房舍、水塘,創辦「明志書院」。《淡水廳志》記載:「明志書院在廳城西門內,原在興直堡新莊山腳,永定縣貢生胡焯猷舊宅。乾隆二十八年,胡焯猷捐置義學,名曰『明志』。並捐充學租。」,同年三月底呈文淡防同知胡邦翰,胡邦翰嘉揚其志,於同年八月初移文至閩浙總督,後來總督回文:「逐一確查繪圖定議。」當時的淡防同知改由夏瑚擔任,其以「該處設立義學,誠為淡北之要務」建議:「以書院嘉名」,其建議獲上級同意。清乾隆二十九年(1764),總督楊廷璋立碑記載,明志書院方得「書院」之敕封。明志書院的設立,較北臺第二座書院,艋舺「文海書院」(後改名學海書院)的設立要早了七十年。 胡焯猷對新莊地區的開發有相當重要的地位,依《明志書院案底》的記錄,胡焯猷為「胡林隆」墾號的三個股東之一,胡氏捐水田八十甲給明志書院做維持費,另外做為生活費的水田有二十八甲,合計一百零八甲,但這還不包括他獻給大士觀(即五股西雲寺)和關帝廟(新莊武聖廟)的土地,若僅以一股一百零八甲計算,胡林隆號開墾的土地便超過了三百二十四甲,以民國四十二年(1953)時新莊農田水利會灌溉區,包括新莊、泰山、五股、三重、蘆洲五鄉鎮市全部,及樹林、板橋一部分的農田的總面積只有三千六百甲,而這之中包括了兩百年來淤積的大量河川新生地事實,便不難想像胡焯猷對新莊地區開發的貢獻。 然而有功於明志書院的創建,並不只有胡焯猷一人。乾隆三十四年(1769),新莊地另一位墾首監生郭宗嘏,捐獻「長道坑、八里岔等莊,計田一百六十一甲六分零,園二十九甲二分,徵租一千五十七石九升九合六勺,悉充學租」。較胡焯猷所捐獻的更多。 然而書院設立後不久,歷任淡水同知,便相繼謀將明志書院遷往淡水廳所在地新竹,到了乾隆四十六年(1781),終於正式將明志書院遷於淡水廳城西門內。 稍晚,於道光二十三年(1843),艋舺成立了學海書院,光緒十八年(1892)兩地的士紳,竟為了爭奪胡、郭二人所捐獻的廣大田產而大打官司。直到光緒二十一年(1895)乙未割台為止,一切有關明志書院的檔案都記錄於《明志書院案底》,抄本現存於國立中央圖書館臺灣分館。 |

摘要

建築與景觀圖像及後設等資料-https://hch.hakka.gov.tw/hakkexpertmaintain/cultureImage/THCC-ar-243_HB_73_1im20110419_arc_150-0001-i.jpg

更新日期

111 年 10 月 27 日